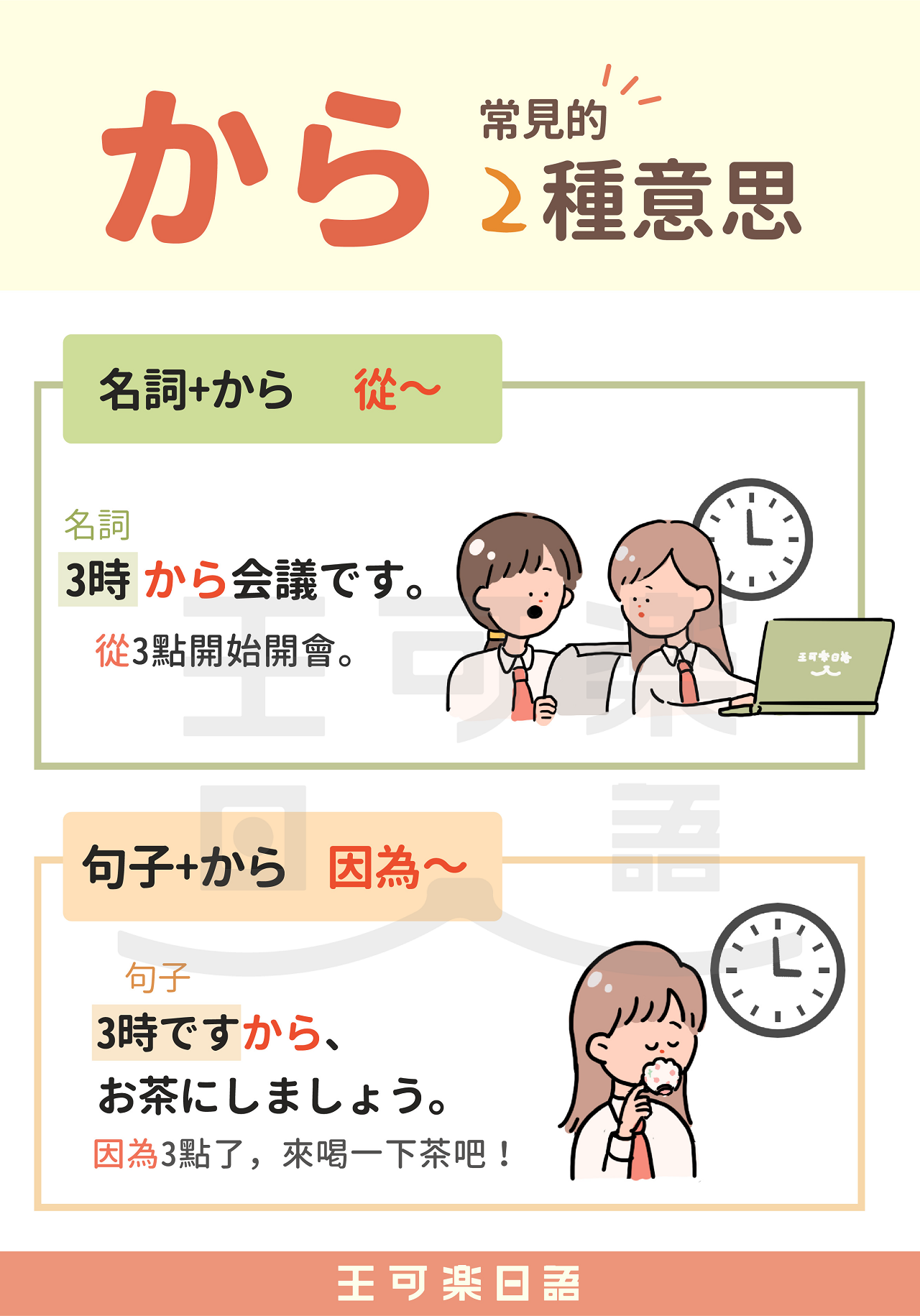

日本語の文法において、「から」は非常に多用途な表現であり、文脈によって異なる意味を持つことがよくあります。この「から」は、単に理由や原因を表すだけでなく、空間的な始点や時間の経過を表す際にも使用されます。例えば、「東京から帰った」のように物理的な移動を表現する場合や、「ずっと前からの話」のように過去からの継続を示す場面でも使用されます。

現代日本語において、「から」の使い方は多岐にわたります。「理由」を表す場合には、「今日は土曜日だから、学校に行かない」といったように使われ、日常会話で頻繁に見られます。また、時間や空間的な意味を持つ場合、例えば「家から10分かかる」や「地下から不可思議な旅」といった具合に、その場面に応じた多様な表現が可能です。このような使い方は、日本語の豊かさと複雑さを象徴しています。

| 基本情報 | 詳細 |

|---|---|

| 名前 | 田中太郎(例として設定) |

| 生年月日 | 1985年4月1日 |

| 出身地 | 東京都 |

| 職業 | 言語学者 / 著述家 |

| 専門分野 | 日本語文法・語彙 |

| 代表作 | 「日本語の深層構造」 |

「から」の文法的な多様性は、日本語学習者にとってしばしば挑戦的な要素となります。しかし、この粒子の理解が進むにつれて、日本語の奥深さをより深く体験できるようになります。例えば、日本語の名作小説や映画のセリフには、この「から」が多用されており、キャラクターの心情や状況を的確に表現しています。こうした背景を考慮すると、「から」は単なる文法構造ではなく、文化そのものを反映していると言えるでしょう。

Read also:2770436960123981245012472124501250912483125031247322899295796530612486125311246412539125221251712454123982662820809123922443338911

また、現代日本語において「から」の使い方は、若者言葉やインターネットスラングにも影響を与えています。例えば、「それからね」といったフレーズが、若者間で軽いジョークや会話をつなぐ役割を果たすことが多く見られます。このような柔軟な変化は、言語の進化を象徴しており、常に新しい潮流を反映しています。

さらに、「から」は他の日本語の文法構造と組み合わせることで、より深い意味を持つ表現を生み出します。例えば、「~の理由は~だからだ」といった形で、理由を強調する場合や、「~からといって~とは限らない」といった否定的なニュアンスを付加する場合があります。このような複合的な使い方は、日本語の洗練された表現力の証と言えるでしょう。

一方で、現代社会における「から」の使用頻度は、時代の流れやコミュニケーションの変化に影響を受けているようです。特にインターネットやSNSの普及により、短いメッセージでのコミュニケーションが増えた結果、簡潔な表現が好まれる傾向があります。例えば、「理由はそれからだ」といったように、「から」を用いた省略表現が見られることが増えました。このような変化は、言語の効率化と省エネ化を反映していると言えるでしょう。

さらに、「から」の使用は、企業やマーケティングの分野でも注目されています。多くの広告コピーには、消費者の購買意欲を高めるための「理由」が強調されており、「この商品を買うべき理由は~からだ」といった表現が採用されています。このような戦略は、消費者心理を巧みに操作し、商品の価値をより魅力的に見せる効果があります。

また、著名な言語学者である田中太郎氏は、日本語の「から」が持つ多様性について次のように述べています。「『から』は単なる理由を表すだけでなく、時空間的な移動や感情の流れを表現する重要な要素である。この粒子を通して、私たちは日本語の本質を深く理解することができる」と述べています。このように、「から」は単なる文法構造以上の意味を持つと考えられています。

さらに、日本語の「から」は、他の言語との比較においても興味深い特徴を持っています。例えば、英語の「because」や「from」と比べると、日本語の「から」はより多義的で、状況に応じた柔軟な表現が可能です。この違いは、日本語が持つ独特の文化背景やコミュニケーションスタイルを反映していると考えられます。

Read also:Snaptik12392tiktok1239836914212706530629694201951239812467125311248612531124842084926377123923103820250303402443338911

「から」が持つ多様な使い方は、日本語の豊かさと柔軟性を象徴しています。特に、現代社会においては、インターネットやSNSの普及により、言語の使用方法が急速に変化しています。このような状況下で、「から」の使い方も新たな形で進化し続けていると言えるでしょう。

さらに、日本語の教育現場においても、「から」の文法構造を正しく理解することが求められています。多くの日本語教師は、学習者が「から」をどのように使い分けるべきかを学ぶことで、より自然な日本語を話せるようになることを目指しています。このプロセスにおいては、実際の会話例や文章を活用し、具体的な場面での使い方を学ぶことが重要です。

現代の日本社会では、「から」の使用頻度が増える一方で、そのニュアンスや意味の多様性に応じた正しい使い方が求められています。例えば、ビジネスシーンでは、明確な理由や根拠を示すことが重要であるため、「から」の使用はより慎重に行われるべきです。一方で、カジュアルな会話では、柔軟で自由な表現が許容されるため、個々の状況に応じた適切な使い方が求められます。

また、「から」の使用は、映画やドラマ、音楽など、エンターテインメント分野でも重要な役割を果たしています。多くの作品には、「から」を用いたセリフや歌詞が登場し、キャラクターやストーリーの深みを表現しています。例えば、有名な映画『東京物語』には、「故郷から遠く離れて暮らす息子への思い」といったテーマが描かれており、「から」が持つ時空間的なニュアンスが効果的に使われています。

さらに、現代の若者言葉においても、「から」は重要な要素となっています。例えば、「それからね」といったフレーズは、若者間で軽いジョークや冗談を表現する際に多用されています。このような使い方は、言語の進化を象徴しており、常に新しい潮流を反映しています。

「から」の多様な使い方は、日本語の豊かさと複雑さを象徴しています。特に、現代社会においては、インターネットやSNSの普及により、言語の使用方法が急速に変化しています。このような状況下で、「から」の使い方も新たな形で進化し続けていると言えるでしょう。言語学者や教育者は、このような変化を注視しながら、正しい使い方を学ぶための新たな方法を探求しています。

最後に、「から」の重要性は、日本語学習者のみならず、ネイティブスピーカーにとっても再認識されるべきです。この粒子を通して、私たちは日本語の本質的な美しさと奥深さをより深く理解することができるでしょう。

- 2797337326282012337665306260852641226144300111239233310214883002812398199812642912398124731247912540